Интересное сегодня

Как психологические вмешательства улучшают качество жизни па...

Влияние психологических вмешательств на качество жизни онкологических пациентов Рак остается одной и...

Влияние пандемии COVID-19 на расстройства пищевого поведения...

ВведениеВсемирная организация здравоохранения объявила Covid-19 глобальной пандемией 11 марта 2020 г...

Медитация и влияние на здоровье мозга: новая перспектива

Введение Проблема деменции и возрастного когнитивного снижения во всем мире растет из-за увеличения ...

Латентность к персистирующему сну (LPS): Оптимальное время д...

Введение: Проблема расхождения субъективной и объективной оценки сна Инсомния является одним из осно...

Ожирение у детей с аутизмом: факторы риска и рекомендации

Введение Расстройство аутистического спектра (РАС) — это сложное нарушение нейроразвития, характериз...

Эмоциональный интеллект (EQ): как его измерить и развить

Что такое эмоциональный интеллект (EQ)? Вы наверняка знакомы с концепцией эмоционального интеллекта ...

Развитие восприятия закономерностей «действие-результат» и его связь с моторикой у детей 5-16 лет

Способность воспринимать закономерности между действиями и их результатами (perception of action-outcome regularity) играет значительную роль не только в центральной теории мониторинга (central monitoring theory) и контроле движений, но и в формировании чувства авторства (sense of agency, SoA) — субъективного ощущения того, что именно мы управляем внешними событиями. Согласно компараторной модели (comparator model), которая лежит в основе этих процессов, предсказание результата движения и сравнение его с фактической сенсорной обратной связью позволяет осуществлять быструю коррекцию движений. С возрастом сенсомоторные функции, задействованные в компараторной модели, претерпевают изменения, и эффективность этой модели улучшается, что отражается, например, в выполнении задач на достижение цели с онлайн-коррекцией движений.

Чувство авторства (SoA) тесно связано с работой компараторной модели: если предсказанная сенсорная обратная связь совпадает с фактической, мы ощущаем результат как самопроизвольный. Нарушения этого соответствия могут приводить к ощущению внешнего контроля. Исследования показывают, что чувство авторства может меняться на протяжении жизни. Хотя некоторые работы предполагают, что явное чувство авторства схоже у детей школьного возраста и взрослых, с определенными возрастными нюансами в оценке положительных результатов, другие исследования указывают на снижение неявного чувства авторства (измеряемого, например, через эффект связывания намерения, intentional binding effect) в позднем подростковом возрасте.

Однако, в отличие от улучшений в работе компараторной модели с возрастом, некоторые данные свидетельствуют о тенденции к снижению чувства авторства от детства к подростковому возрасту. В связи с этим, данное исследование сосредоточилось на другом важном источнике информации для формирования чувства авторства — восприятии закономерностей «действие-результат». Было показано, что поддержание регулярной связи между действием и результатом способствует ощущению авторства, даже при наличии значительной ошибки предсказания в компараторной модели. У взрослых, при более чем 50% самогенерируемых движений, точность восприятия закономерностей «действие-результат» улучшается, что коррелирует с формированием чувства авторства.

Важно отметить, что обнаружение закономерностей «действие-результат» отличается от процессов моторного контроля, основанных на компараторной модели, тем, что оно не требует точного предсказания результата каждого отдельного действия. Ранние исследования с младенцами показали, что они могут воспринимать регулярные связи между своими действиями и внешними событиями, даже при ограниченных моторных навыках. Однако, до сих пор оставалось неясным, существуют ли возрастные изменения в перцептивной чувствительности к закономерностям «действие-результат» у детей от младшего возраста до подросткового.

Цель исследования

Учитывая потенциальную связь между восприятием закономерностей «действие-результат» и чувством авторства, а также роль ловкости рук в сенсомоторном контроле, данное исследование ставило перед собой следующие задачи:

- Измерить перцептивную чувствительность к закономерностям «действие-результат» у детей в возрасте от 5 до 16 лет.

- Оценить уровень их ручной (мануальной) ловкости.

- Исследовать возрастные изменения перцептивной чувствительности к закономерностям «действие-результат».

- Проанализировать связь между перцептивной чувствительностью к закономерностям «действие-результат» и мануальной ловкостью.

Методология

Участники

В исследовании приняли участие 200 детей в возрасте от 5 до 16 лет (средний возраст 9.31 ± 2.55 года), отобранных из общеобразовательных учреждений Японии. Дети с общими заболеваниями, нарушениями развития (например, расстройства аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства координации развития, трудности в обучении) или интеллектуальной недостаточностью были исключены. Все процедуры были одобрены местным комитетом по этике, и было получено информированное согласие от родителей и самих участников.

Процедуры

Каждый участник прошел два основных экспериментальных задания:

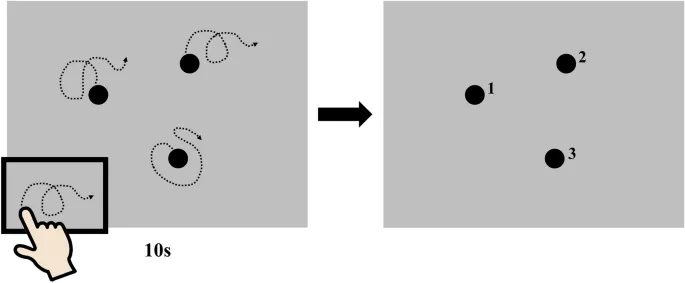

1. Задание на определение закономерности «действие-результат»

С помощью компьютера, монитора, клавиатуры и тачпада участникам предлагалось управлять движением трех точек на экране. Нажав на пробел, ребенок начинал движение пальцем по тачпаду, и точки начинали двигаться. Взаимосвязь между движением пальца и траекторией точек варьировалась. Одна из точек (целевая) двигалась с разной степенью контроля со стороны ребенка (от 0% до 100%), представляя собой комбинацию движения пальца и предварительно записанных движений. Остальные две точки двигались по траекториям, полностью основанным на предварительно записанных движениях (0% контроля). После 10 секунд движения точек, они останавливались, и рядом с каждой появлялся номер. Ребенка спрашивали, какой точкой он чувствовал, что управляет, и какая точка отражает его движения. Эти вопросы были сформулированы для более полного понимания ребенком задания. Ответы фиксировались в виде выбора номера точки.

Анализ чувствительности к закономерностям «действие-результат»

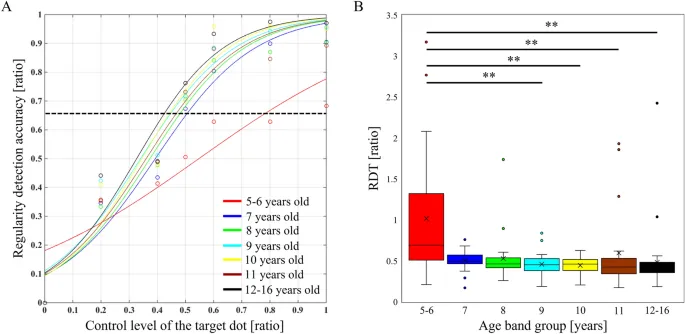

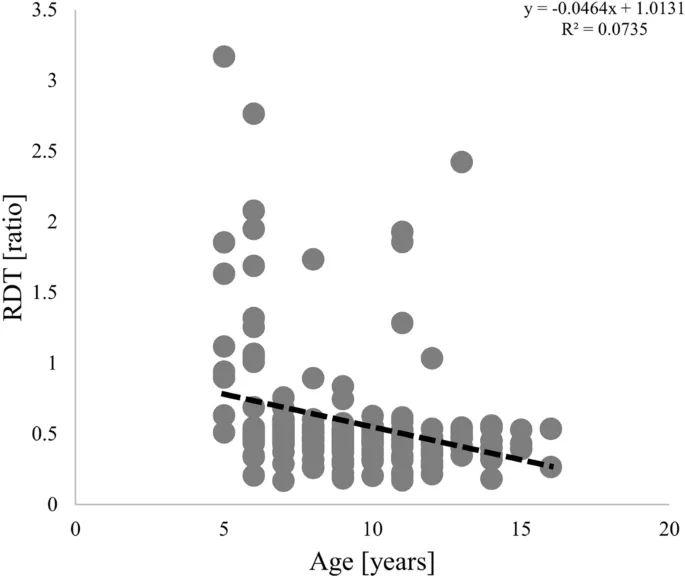

Для анализа использовалась статистическая модель (логистическая кривая), позволяющая определить порог обнаружения закономерности (Regularity Detection Threshold, RDT). RDT представляет собой уровень контроля, при котором вероятность правильного определения закономерности составляет 66.6% (выше уровня случайного угадывания, которое составляло 33.3%). Более низкое значение RDT указывало на более высокую чувствительность к обнаружению закономерности.

2. Тест на мануальную ловкость (Movement Assessment Battery for Children, 2nd edition, MABC2)

Это стандартизированный тест, оценивающий различные аспекты ручной ловкости у детей, разделенный на возрастные группы. В зависимости от возраста детей, им предлагались различные задания, такие как раскладывание монет, нанизывание бусин, рисование узоров, размещение колышков, продевание шнурков, поворот колышков с гайками и болтами. На основе результатов рассчитывались стандартные и перцентильные баллы, отражающие уровень мануальной ловкости.

Статистический анализ

Данные были разделены по возрастным группам (5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-16 лет) и группам по уровню мануальной ловкости (низкая, средне-низкая, средне-высокая, высокая). Анализировались половые различия, предпочтения в выборе руки, а также сравнивалась мануальная ловкость и RDT между группами. Для анализа корреляций использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, а также коэффициент корреляции Пирсона там, где данные распределялись нормально. Уровень значимости был установлен на p < 0.05, с применением коррекции Бонферрони для множественных сравнений.

Результаты

Возрастные изменения перцептивной чувствительности

Исследование выявило значительные возрастные различия в перцептивной чувствительности к закономерностям «действие-результат». У детей в возрасте 5-6 лет порог обнаружения закономерности (RDT) был значительно выше, чем у детей в возрасте 9-16 лет. Общий корреляционный анализ показал отрицательную связь между возрастом и RDT, что подтверждает улучшение перцептивной чувствительности с возрастом.

«Наши выводы свидетельствуют о том, что возраст 5-6 лет, вероятно, является критическим периодом для развития способности обнаруживать регулярные пространственные преобразования между собственными действиями и внешними стимулами.»

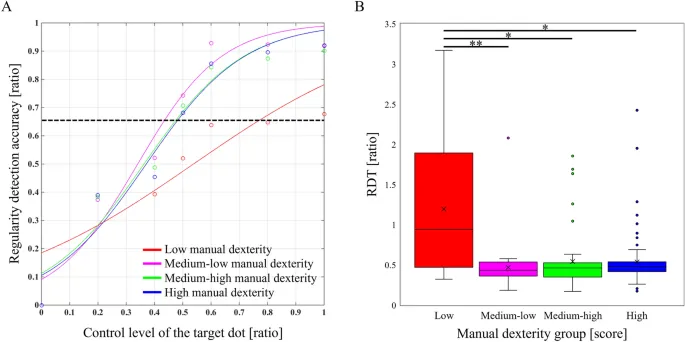

Связь с мануальной ловкостью

Результаты показали, что у детей с низкой мануальной ловкостью порог обнаружения закономерности (RDT) был значительно выше, чем у детей со средней и высокой мануальной ловкостью. Это указывает на то, что трудности с мелкой моторикой могут влиять на способность воспринимать закономерности «действие-результат».

Интересно, что, несмотря на эти различия, общий корреляционный анализ не выявил значимой связи между мануальной ловкостью и перцептивной чувствительностью к закономерностям «действие-результат» в целом или в каких-либо возрастных группах. Это может быть связано с природой используемых тестов.

Другие факторы

Были отмечены некоторые половые различия в распределении по возрастным группам (меньше девочек в 5-6 лет, меньше мальчиков в 10 лет), однако последующий анализ показал, что эти различия не оказали существенного влияния на результаты исследования RDT. Также не было выявлено значимых различий в предпочтениях правой или левой руки между возрастными группами.

Обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о том, что перцептивная чувствительность к закономерностям «действие-результат» у детей 5-6 лет находится на стадии развития и менее зрелая, чем у детей старшего возраста. Это может быть связано с особенностями обработки визуальной информации у младших детей, такими как доминирование локальной обработки (focus on details) вместо глобальной (seeing the whole picture), а также с недостаточным развитием функций зрительного внимания, включая способность игнорировать отвлекающие факторы и концентрироваться на цели. Эти когнитивные функции, как правило, улучшаются с 7-8 лет.

Несмотря на отсутствие прямой корреляции между мануальной ловкостью и перцептивной чувствительностью в целом, различия между группами с разным уровнем ловкости указывают на косвенную связь. Детям с низкой мануальной ловкостью может быть труднее точно управлять пальцем на тачпаде, что затрудняет обнаружение закономерностей.

Исследование поднимает важный вопрос о связи этих результатов с чувством авторства (SoA). Поскольку компараторная модель, отвечающая за SoA, улучшается с возрастом, а восприятие закономерностей «действие-результат» у младших детей менее развито, эти факторы могут вносить вклад в наблюдаемые возрастные изменения SoA. Однако, для окончательного ответа на этот вопрос требуются дальнейшие исследования.

«Результаты предыдущих исследований указывали на связь между способностью обнаруживать временные ошибки в последовательности «действие-результат» и мануальной ловкостью. Однако, задача данного исследования, фокусирующаяся на обнаружении закономерности, а не на ошибках, не выявила такой прямой связи.»

Ограничения и будущие исследования

Авторы отмечают ряд ограничений своего исследования:

- Неконтролируемый размер выборки и половой состав по возрастным группам.

- Необходимость измерения таких когнитивных функций, как локально-глобальная обработка и контроль зрительного внимания, для более полного понимания причин возрастных различий.

- Возможное влияние пространственных ограничений тачпада на движения младших детей.

Будущие исследования должны включать более сбалансированные выборки, измерение дополнительных когнитивных параметров и, возможно, использование других интерфейсов (например, мышь) или методов (например, айтрекинг) для более точного анализа.

Заключение

Данное исследование демонстрирует, что перцептивная чувствительность к закономерностям «действие-результат» у детей 5-6 лет находится на менее развитом уровне по сравнению с детьми 9-16 лет. Также выявлено, что эта способность может быть снижена у детей с недостаточной мануальной ловкостью. Полученные результаты проливают свет на возрастные изменения в ключевых аспектах сенсомоторного развития и их связь с когнитивными функциями, важными для формирования чувства авторства.